Deckengemälde von Marc Chagall im Pariser Palais Garnier (Ausschnitt)

© Thomas Prochazka

Gioacchino Rossini:

» Il barbiere di Siviglia « (Milano, 1929)

Von Thomas Prochazka

II.

In den späten 1920-er Jahren nahm die Columbia Gramophone Company, Milano, einige Opern zum ersten Mal komplett auf; darunter auch Rossinis Il barbiere di Siviglia mit den Kräften des Teatro alla Scala.

Man verwendete damals bereits das elektrische Aufnahmeverfahren, d.h., man sang nicht mehr, wie beim » akustischen « Verfahren, in einen großen Trichter, dessen Schwingungen mit Hilfe einer Metallnadel auf eine Matrize übertragen wurden. Die maximale Aufnahmelänge einer Mater betrug dennoch nur vier Minuten; mit ein wenig Glück ein paar Sekunden mehr. Korrekturen waren nicht möglich: Mißlang etwas, mußte die Aufnahme wiederholt werden. Sosehr die Künstler damals gehadert haben mochten: Diese Beschränkungen erhielten den Aufnahmen eine Art Live-Eindruck, geben Zeugnis, wie man vor einem Jahrhundert Oper sang.

Längere Szenen (z.B. Arien) erforderten Unterbrechungen (etwa bei Generalpausen). Daraus erklärt sich auch manchmal die Wahl der Tempi: Bei vier Minuten zwei, drei oder zehn Sekunden schneller zu singen und zu spielen bedeutete eine Seite, eine Platte zu sparen. Figaros Auftrittsarie beispielsweise beginnt (nach dem Rezitativ Gente indiscreta!

zwischen Fiorello und dem Conte d’Almaviva) mit der Orchestereinleitung und den La ran la lera

-Rufen. Danach hieß es Platte (oder Seite) wechseln, ehe Largo al factotum

dank Riccardo Stracciaris mitreißendem gesanglichen Portrait des Figaro mit genau vier Minuten Länge auf einer Seite Platz findet.

Die komplette Aufnahme von Il barbiere di Siviglia — d.h., was man vor einem Jahrhundert unter einer Gesamtaufnahme verstand — umfaßt 31 Teile auf 16 78-er Platten.1 Zum Glück für uns Opernfreunde fanden sich nicht nur Enthusiasten, die Einspielungen wie diese digitalisierten, sondern sie der Öffentlichkeit wieder zugänglich machten. Entsprechend den Kenntnissen der jeweiligen Ton-Ingenieure, sind die mehr oder weniger gut gelungenen Veröffentlichungen auf CD oder digital erhältlich.

III.

1929 war von historisch-kritischen Ausgaben der rossinischen Partituren keine Rede. Man sang und spielte oft über Jahrzehnte Tradiertes, alternative Arien oder Versionen, nicht immer vom Komponisten autorisiert. Auch diese erste Gesamtaufnahme folgte diesen Gepflogenheiten. So wurden die dritte und vierte Szene des ersten sowie einiges im zweiten Akt gekürzt bzw. gestrichen; doch ohne daß Wesentliches verlorenging. Selbstverständlich kommt diese Einspielung auch ohne des Conte d’Almavivas finale Arie Cessa di più resistere

aus. Dafür inkludierte man Bertas aria del sorbetto Il vecchiotto cerca moglie

. Cesira Ferrari interpretierte sie mit einer Ernsthaftigkeit und Könnerschaft, welche keine andere der mir bekannten Rollenvertreterinnen mehr erreichte.

IV.

Lorenzo Molajoli (1868 – 1939) ist auch heute noch zu wenigen Opernfreunden ein Begriff. Nach einer Karriere in Südamerika kam Molajoli nach Milano, wo er Tullio Serafins Assistent und Einspringer wurde. In den 1920-er und 1930-er Jahren bekleidete er die Position des künstlerischen Leiters der Columbio Gramophone Company, Milano. Er leitete auch die firmeneigenen Aufnahmen und nahm 19 komplette Opern auf, darunter die Ersteinspielungen von Lucia di Lammermoor, La Gioconda, Mefistofele, Falstaff, Manon Lescaut und Fedora. Seine Interpretationen sind nicht so stringent wie jene Toscaninis. Molajoli gewährte — wie Serafin und Ettore Panizza als Chef des Italian Wing

an der Metropolitan Opera — den Sängern viele Freiheiten; — ohne allerdings darauf zu vergessen, daß jede 78-er Platte in höheren Kosten für die Columbia Company endete. Die Tempi waren daher zumeist ein wenig rascher, doch ohne gehetzt zu klingen. Keine kleine Leistung, nicht nur in jenen Tagen.

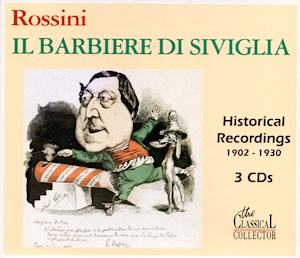

Gioacchino Rossini

« Il Barbiere di Siviglia »

Stracciari · Borgioli · Capsir · Baccaloni · Bettoni · Ferrari

Coro del Teatro alla Scala

Orchestra della « Scala »

Lorenzo Molajoli

The Classical Collector 150102

Molajolis Leitung von Il barbiere di Siviglia unterscheidet sich grundlegend von heutigen Interpretationen. Dies nicht nur der immer wieder behaupteten » Werktreue « wegen, welche sich doch zu oft nur als musikalische Gestaltungsarmut und gesangliche Phantasielosigkeit entpuppt. Tempo rubato war zu jener Zeit die Regel, nicht der » Gottseibeiuns « unserer Tage. Alternativfassungen von Arien waren die Regel, nicht die Ausnahme. Einige stammen vom Komponisten, so z.B. Una voce poco fa

in F-Dur anstelle von E-Dur, Ausziehrungen aller Arten, etc. Da überrascht es nicht, daß die Sänger in den dahinsprudelnden Rezitativen (z.B. im Rezitativ Rosina — Figaro) extemporieren.

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala singen und spielen akkurat und mit hörbarer Freude am damals noch Neuen, Ungewohnten. Einzig im Finale des ersten und in der Gewitterszene des zweiten Aktes wird man der durch die technischen Möglichkeiten begrenzten Dynamik gewahr: Diese Stellen klingen heutigen Ohren zu leise, zu wenig präsent.

V.

Die Rosina sang Mercedes Capsir (1895 – 1969). Sie wurde in Barcelona geboren und war eine wichtige Vertreterin des leichten Sopranfaches zu Zeiten der Regentschaften einer Elivra de Hidalgo (deren berühmteste Schülerin Maria Callas war) und Toti dal Monte. Giacomo Lauri-Volpi lobte Capsirs Fähigkeit der Ausbildung langer, legato gesungener Passagen;2 jener Forderung des bel canto, wonach eine Arie idealerweise in einem Atem zu singen wäre.

Capsirs Leistungen nach heutigem Standard der Partiturtreue beurteilen zu wollen, führt in die Irre. Als hoher Sopran sang sie die hohe Fassung von Una voce poco fa

. Anstelle der von Rossini für die Musikstunde vorgesehenen Arie entschied sie sich, wie es im 19. Jahrhundert Brauch war, für Un verde praticel pien di bei fiori

, Variationen auf ein Thema von Wolfgang Amadeus Mozart. Außerdem vermied Capsir, wo immer möglich, Abstiege in das untere Register und oktavierte einige Passagen nicht nur, sondern zierte sie über das von Rossini als Alternativen autorisierte Maß aus. Trotz dieser Freiheiten — und darin unterscheidet sich Capsirs Interpretation fundamental von heutigen — klingt die Stimme dieser Rosina niemals verspannt, bleibt der Text verständlich. Auch in den mitunter halsbrecherisch sprudelnden Rezitativen mit Riccardo Stracciaris Figaro wird der Hörer Zeuge einer Interpretation. Kein Sängerbeamtentum. (Welches in unseren Tagen zu oft nur dem Zweck stimmlichen Überlebens dient.)

VI.

Dino Borgioli, der Conte d’Almaviva, galt zu seiner Zeit neben Tito Schipa als der wichtigste Vertreter des tenore lirico. Seine Stimme besaß einen hellen Klang, die Linienführung war vorbildlich, elegant, und die Spitzentöne erklangen — damals eine Selbstverständlichkeit — in die Phrasen eingebunden. Allerdings gab er auf dieser Aufnahme einige Male der Versuchung nach, die Spitzentöne im falsetto anstelle des vorgeschriebenen mezza voce zu singen. Das geschah allerdings so subtil, so gekonnt, daß der Wechsel ins falsetto und zurück in die mit der unteren Stimmfamilie abgemischten Tenorstimme kaum hörbar ist und den wenigsten auffallen wird.

VII.

Salvatore Baccaloni wird uns heute als einer der besten Bassisten der 1930-er und 1940-er Jahre beschrieben. Er wurde vor allem für seine Leistungen als Dottore Bartolo und Leporello gerühmt. Heute wäre er mit seinem fleischigen Ton und seiner stimmlichen Beweglichkeit — man achte auf das aus dem legato geborene parlando! — konkurrenzlos.

1929 war es immer noch Brauch, Dottore Bartolos große Arie Un dottore del mia sorte

durch Manca un foglio

zu ersetzen. Von Pietro Romani für Aufführungen in Florenz noch im Uraufführungsjahr komponiert, erfreute sich diese Arie bis ins 20. Jahrhundert hinein so großer Beliebtheit, daß der Bärenreiter-Verlag sie sogar in die Urtext-Ausgabe der Partitur aufnahm. Romanis Komposition entlarvt mit ihren einfachen, auf- bzw. absteigenden Phrasen im Orchester des Mitgiftjägers Absichten auf unterhaltsame Weise, während die Gesangslinie munter vor sich hin plappert. Baccaloni wurde (nicht nur) von Zeitgenossen dafür gerühmt, daß er die Partie des Dottore Bartolo wirklich singen konnte. (Im Unterschied zu den letzten Jahrzehnten, wo zumeist — durchaus verdiente — Buffo-Bässe ihr Ausgedinge fristeten.)

VIII.

Opernfreunden, deren musikalische Zeitrechnung nicht erst mit der von Alberto Zedda 1969 vorgelegten, kritischen Edition des Werkes und Claudio Abbados am Teatro alla Scala eingeleiteten Rossini-Renaissance beginnt, gilt die Columbia-Aufnahme von 1929 als jene mit dem besten Figaro, welcher jemals auf Tonträger festgehalten wurde. Riccardo Stracciari ist das stimmliche Zentralgestirn. Der in der Nähe von Bologna Geborene zählte zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits 53 Jahre. Wie er diese Partie aus dem Gesang gestaltet, wie er durch kleine Verzögerungen und Beschleunigungen Akzente setzt (z.B. bei uno alla volta per carita

), dabei niemals den musikalischen Bogen aus den Augen verliert, lohnt die Jagd nach dieser Einspielung. Im Vergleich zu Stracciaris stimmlicher Agilität hören sich Tito Gobbi oder Hermann Prey, um nur zwei jüngere, sehr gute Rollenvertreter zu nennen, schwerfällig an.

IX.

Nachzutragen als Don Basilio dieser von Conchita Supervia zusammengestellten Besetzung ist der Baß Vincenzo Bettoni. Gegenüber den anderen bleibt Bettoni ein wenig blaß. Heutzutage schätzten wir uns wahrscheinlich glücklich, so einen Don Basilio zu hören. Allen etwaigen Einwänden zum Trotz sang Bettoni La calunnia è un venticello

mit Sinn für die dramatische Steigerung und ohne daß er bei tiefen Tönen » nachdrücken « mußte. In den Ensembles hört man ihn als den anderen stimmlich ebenbürtig. Seine 48 (!) Jahre währende Karriere, in deren Verlauf er auch Gurnemanz, Rocco und Sir Morosus sang, legt Zeugnis ab von einer fundierten Ausbildung und guter Gesangstechnik.

X.

Das Problem von Einspielungen wie dieser: Wer einmal gehört hat, auf welchem technischen Niveau und mit welchem Sinn für Musikalität man früher sang, wird künftighin Heutiges kritischer einordnen als bisher.

- Columbia Records D 14564 – 14579 ↵

- Giacomo Lauri-Volpe:

Voce parallele

(Parallel Voices

). Aus dem Italienischen übersetzt, angemerkt und mit einem neuen Vorwort versehen von Daniele D. Godor, überarbeitet von Marie-Louise Rodén; Editione Bongiovanni, 2022, ISBN 978-88-96537-47-3 ↵