»Teseo«: Robin Johannsen (Clizia), Mari Eriksmoen (Agilea), Benno Schachtner (Arcane) und Gaëlle Arquez (Medea)

© Theater an der Wien/Herwig Prammer

Georg Friedrich Händel: »Teseo«

Theater an der Wien

Von Thomas Prochazka

Und daran ändert auch die Tatsache nichts, daß Christian Fenouillet ein paar Mal nett anzusehenden Bühnenzauber präsentierte und Agostino Cavalca die Damen der Gesellschaft in große Roben hüllte. Daß alles geschmackvoll aussieht, ändert nichts an der Tatsache, daß es falsch ist. Denn die Handlung spielt in der mythologischen Antike.

Das Bühnenbild stellt das Antichambre in Egeos Palast nach Art des dritten Kaiserreiches dar. … Kein Athen. — Mit hohen Fenstern rechts, welche auch als Türen genutzt werden. Und mit einer von der Hälfte der Bühne nach links reichenden, mit einem Durchgang durchbrochenen Wand, welche bei zugezogenem Vorhang Teile der Bühne für die zur linken Seite Sitzenden fast den ganzen Abend hindurch uneinsichtig macht. Man merkt: Hier sind Könner am Werk.

II.

Wenn sich der Vorgang hebt, lauscht Agilea (Mari Eriksmoen) vor einem alten Minerva-Radioapparat einem Schlachtengesang. Danach legt sie sich auf eine bereitstehende Krankenbahre. Später steht sie wieder auf, und Diener tragen die Bahre von der Bühne. Warum? — Versehrte werden hereingeführt und verarztet. Danach werden sie auf der anderen Seite wieder von der Bühne gerollt. Und all dies begibt sich im Palast, im Vorzimmer der Gemächer des Königs von Athen? Die zweite Staffel von Downton Abbey läßt grüßen.

III.

Medea (Gaëlle Arquez) antichambriert in großer Toilette mit Pelzmantel, aber ohne Handtasche. Ihren Frust ersäuft sie in Alkohol. Wie aristokratisch. Fedra (Soula Parassidis), Medeas Vertraute, trägt eine Handtasche. Sonst sieht sie allerdings aus wie Queen Elizabeth II., wenn diese, angetan mit Staubmantel und Kopftuch, ihre Corgi-Zucht besucht.

Agilea zollt den Kriegszeiten Tribut: In Bluse und grauer Strickjacke ist man nach Ansicht der Ausstatter als Prinzessin für alle Gelegenheiten adäquat gekleidet. Später wird sie Medea in einem Kleid gegenübertreten, wie man sie aus den amerikanischen Filmen der 1950-er Jahre kennt.

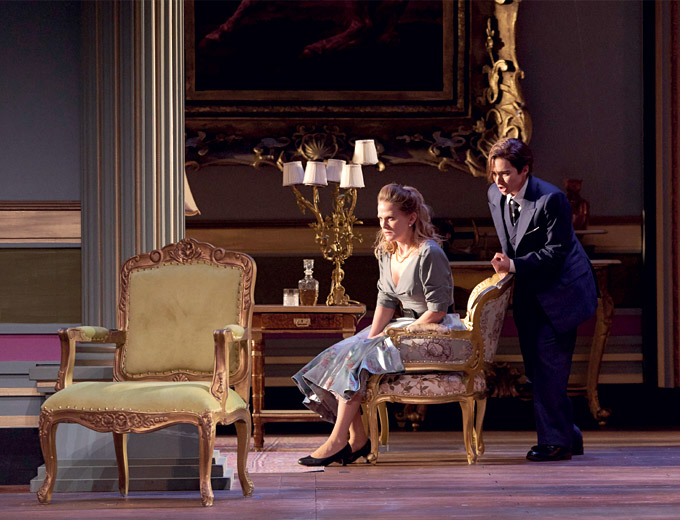

»Teseo«: Mari Eriksmoen (Agilea) und Lena Belkina (Teseo)

© Theater an der Wien/Herwig Prammer

IV.

Wenn Clizia (Robin Johannsen) ihrem Geliebten Arcane (Benno Schachtner) aufträgt, er möge zurückkehren auf das Schlachtfeld und dort an der Seite Teseos im Pfeilehagel kämpfen, dieser zum Gewehr greift und abgeht: Verbietet sich nicht angesichts dieser Textstelle die Verlegung in heute noch erfahrbare Zeiten? — Wie kann man Medea im 20. Jahrhundert glaubwürdig als Zauberin darstellen? Richtige Antwort: gar nicht.

Die Firma Leiser & Caurier ist allerdings zu lange in der Branche tätig, um nicht zu wissen, daß man Teseo (Lena Belkina) nicht mit einem Schwert ausstatten kann. Stattdessen präsentiert der Kämpe beim ersten Auftritt Egeo (enttäuschend nach seiner Leistung als Polinesso: Christophe Dumaux) einen Degen. Jenen Degen, an welchem Egeo im fünften Akt Teseo als seinen Sohn erkennen wird.

Manchmal sind auch die Mächtigen mit Blindheit geschlagen.

Als Medea im Finale, über eine scharf gemachte Handgranate gebeugt, auf der königlichen Tafel Suizid begeht, überleben die Umsitzenden und der Tisch bleibt heil. Weshalb bricht deshalb im Nebenzimmer Feuer aus?

V.

Was bleibt von diesem Abend, ist die musikalische Seite. Ungefähr.

Im Programmheft kann man nachlesen, daß René Jacobs eine Neufassung der Partitur erstellte. Sich — hochlöblich dies — an den Quellen orientierte, Rezitative restaurierte. Andererseits jedoch Änderungen vornahm und (Chor-)Passagen aus anderen Händel-Werken hinzufügte. Dies alles mit der Begründung, daß eine Oper in der Barockzeit ein work in progress waren und je nach Anklang beim Publikum immer wieder angepaßt wurde. (Diese Praxis war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein üblich. Auch Rossini adaptierte z.B. Guillaume Tell nach der Uraufführung, um weitere Vorstellungen — und damit Einkommen — zu ermöglichen.)

Der Arnold Schoenberg Chor entledigt sich der (wenigen) Chor-Passagen souverän. (Wie immer, bin ich verführt hinzuzufügen.) René Jacobs und die Akademie für Alte Musik Berlin sorgen für einen musikalisch interessanten Ablauf. Wenn Händel der Blockflöte im dritten Akt eine ausgedehnte Solostelle zuweist, weht ein Hauch französischer Renaissance durch’s Haus. Teseo, Händels neunte Oper, uraufgeführt am 10. Jänner 1713 in London, erreicht nicht immer die Höhen seiner späteren Werke (wie z.B. eines Ariodante). Langeweile kommt jedoch keine auf: Dies ist das Verdienst der Herrschaften im Graben.

»Teseo«: Gaëlle Arquez als Medea

© Theater an der Wien/Herwig Prammer

VI.

Musikalisches »Ungefähr«. Das ist es.

Beim ersten Hinhören klingt ja alles ganz nett. Und wir, das Publikum, wurden über Jahre dazu erzogen, »Nettes« als gut zu rezipieren. Ist es aber nicht. Denn oftmals an diesem Abend klingen die Stimmen in den Höhen scharf, bleiben die Gesangslinien auf der Strecke, sind Koloraturen verschliffen. Die Quote der richtigen Töne erreicht deutlich weniger als 100 Prozent. Folgen die Stimmen nur ungefähr dem, was Händel in der Partitur vermerkt hat. (Um dies zu hören muß man kein Sänger sein. Aber als solcher leidet man mehr.)

Fast allen sich auf der Bühne Tummelnden gebricht es an der Verbindung der beiden Stimmfamilien: der Kopf- und der Bruststimme. Es ist dies ein spezielles Kennzeichen vor allem der Counter-Tenöre. Bleibt aber an diesem Abend nicht allein auf diese beschränkt. Die Damen exzellieren mit einer Ausnahme darin, sich der unteren Stimmfamilie gänzlich zu begeben. Daß damit das stimmliche Fundament wegbricht: Wir wurden in den letzten Jahren daran gewöhnt. Doch wie aufregend, wie spannend könnte Händels Musik klingen, würde sie nach allen Regeln der Gesangskunst dargebracht?

VII.

Eine Sängerin gab allerdings es doch zu hören an diesem Abend: Gaëlle Arquez. Ihre Medea verfügt über eine gut geführte, voll klingende Stimme, auch (oder gerade) im Brustregister. Arquez zuzuhören war eine Freude. Und ich ertappe mich bei dem Gedanken, ob wohl eine Cassandre oder Didon im Bereich des Möglichen liegt.

VIII.

Händels Teseo jedoch wird im Theater an der Wien unter seinem Wert geschlagen.

Schade.